こんにちは!二級建築士合格者のくりです。

ぼくは独学で製図を学習し、無事合格することができました。

※1年目は落ちて、2年目で合格しました。

とはいえ、製図の勉強をスタートする前に思っていたのは、

「何枚書けば合格できるんだろう?」

ということ。

同じような悩みを抱えている方に向けて、ぼくの製図学習記録を公開します。

先に結論から書きます。↓

結論:ぼくはA2を47枚書いて合格しました。

※A2(本番同様のサイズ)以外は書いていません。

実際の製図を見せつつ、詳しく書いていきます。

※注意:ぼくは1年目は30枚書いています。2年目では47枚です。

「じゃあ、合わせて77枚じゃん?」と思いますが、

- 1年目:RC造

- 2年目:木造

でした。書き方は結構違うので、単純に足すことはできないなと。ここでは ”47枚” で書いていきますが、あくまでも参考程度でお願いします。

目次

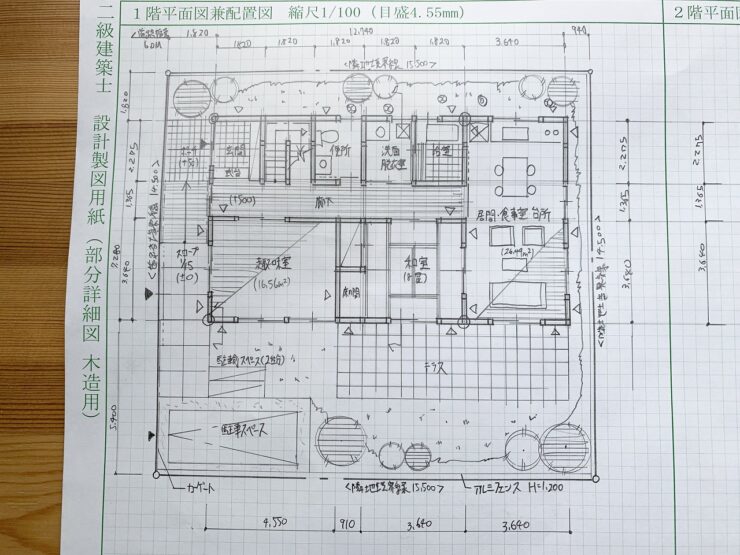

二級建築士の製図を47枚書いて合格(図面公開)

ここからは、ぼくが実際に書いた図面を公開していきます。

※全てを公開するのは微妙かもなので、平面図のみ。

若干順番がわからなくなっていて、少し矛盾しているかもなので、「ふーん、こんな感じなのね」とゆるく見ることをおすすめします。

1枚目

はじめは総合資格学院の「設計製図テキスト」に書いているやり方を真似して、図面を写していきました。

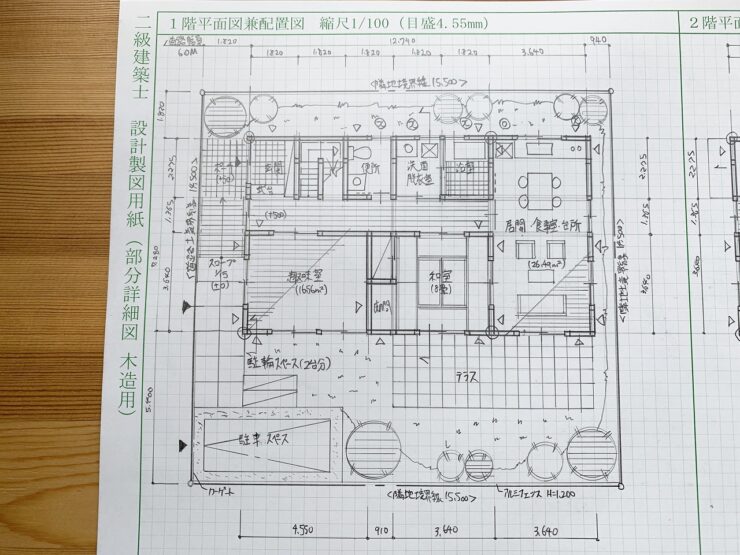

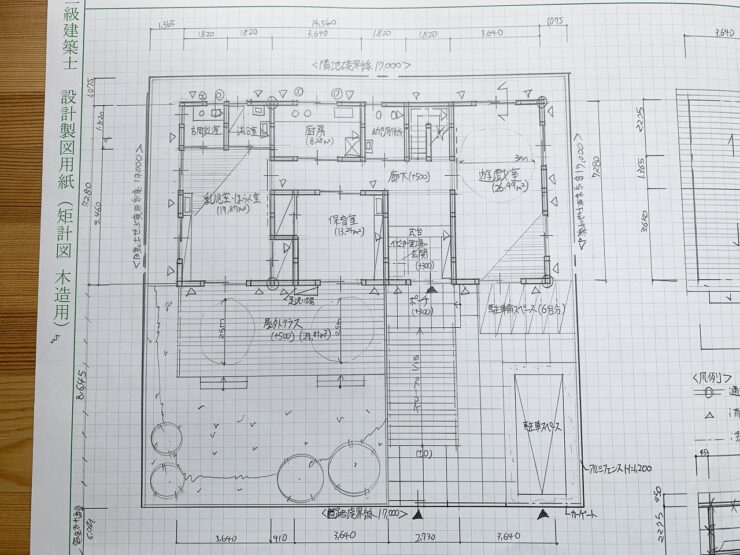

1枚目の平面図。↓

一年目に30枚書いていたものの、木造はこの時はじめて書きました。

意味がわからない線が多く、「これ本当に受かるのかな…?」を絶望していました。

とはいえ、写すしかないので、頑張ってトレースしていきました。

11枚目

まだ「設計製図テキスト」を写しています。これが最後です。

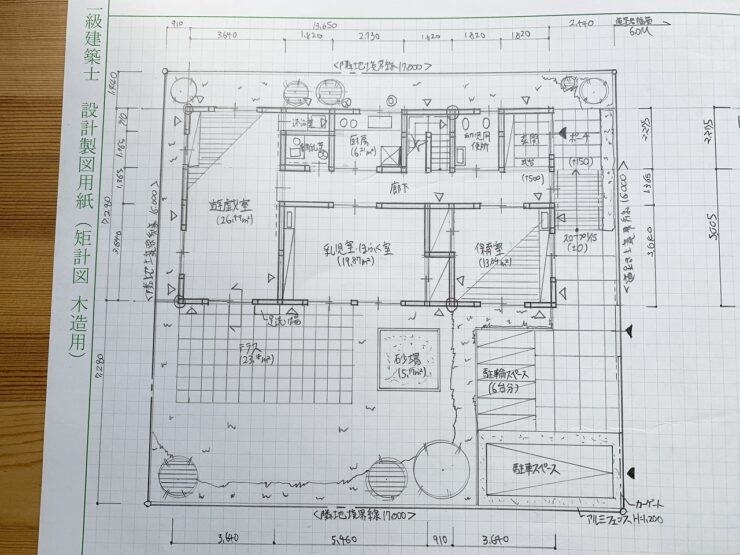

11枚目の平面図。↓

11枚も書けば、スピードも少しは早くなっていました。

とはいえ、意味の分からない線ばかりです。

ちなみにここらへんで今年の課題が発表され、テーマは「保育所」となりました。

12枚目

ここからは、総合資格学院の「設計製図課題集」を写していきました。

※課題発表後に、そのテーマに沿うものが発売されます。

課題が発表されてから発売されるもので、今年のテーマに合わせた課題が5題掲載されています。

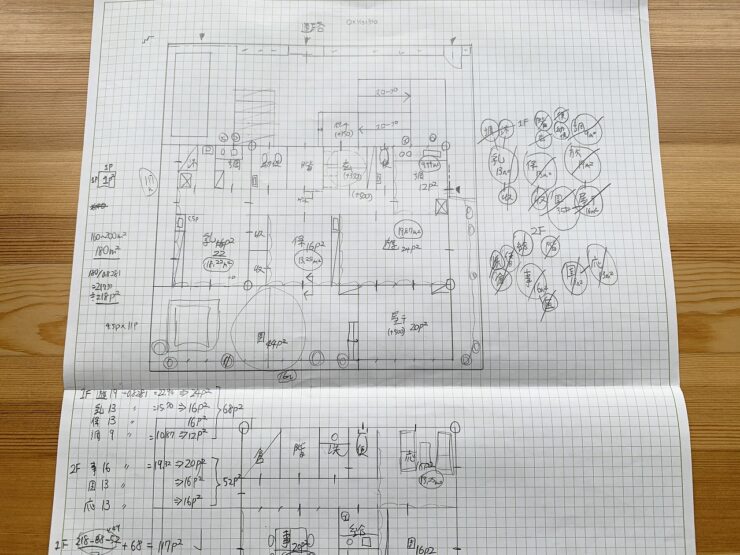

12枚目の平面図。↓

平面図などは書けるようになってきたものの、この時初めて矩計図を書きました。

とても複雑かつ覚えるものが多いので、「これはやばいぞ…」と焦った記憶があります。

18枚目

まだ1つ目の課題を写しています。

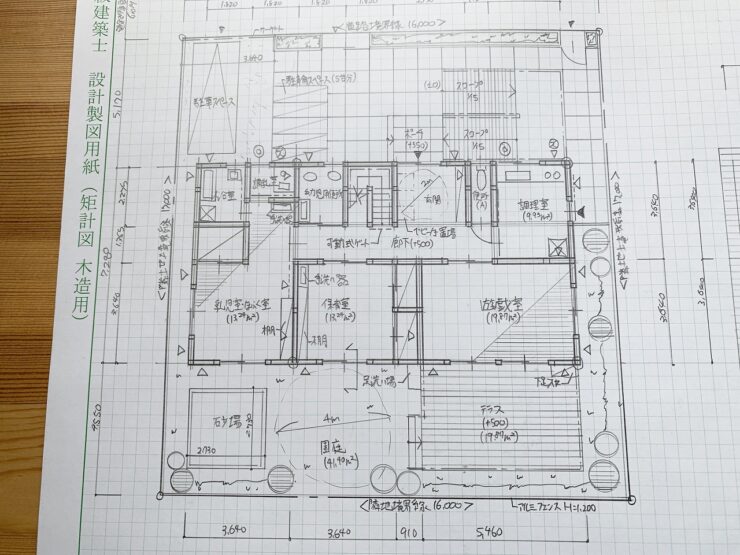

18枚目の平面図。↓

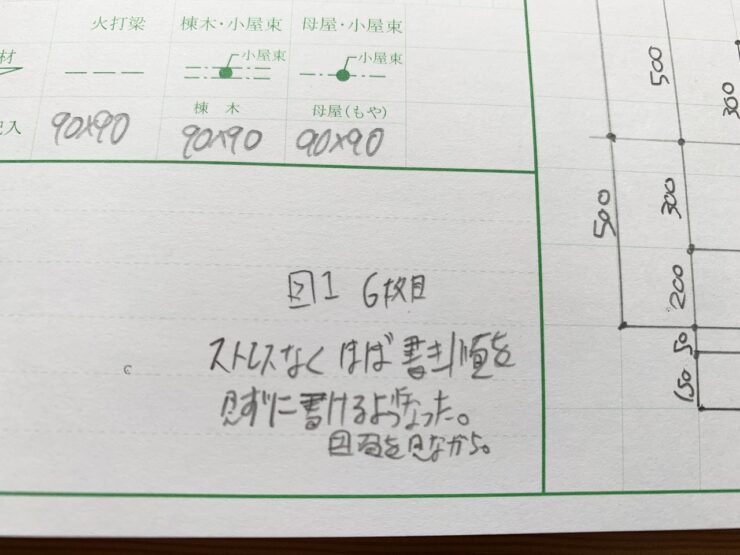

この時のメモ。↓

図1、6枚目。ストレスなくほぼ書き順を見ずに書けるようになった。図面を見ながら。

と書いていました。まだ図面を見ながら書いています。

25枚目?

25枚目くらいの時のメモ。↓

書き順を見なくても、迷わず書けるようになった。見本は見てる。

やっと書き順を見ずに書いています。

30枚目?

30枚目くらいの時のメモです。↓

見本を見ながら、一番苦手な矩計図が不安なく書けるようになった。

そろそろ慣れてきました。

製図が安定してきたこの時くらいから、エスキス(課題文を読み、間取りの計画をラフに書くもの)をスタートさせました。

- 課題を読む

- エスキスを書く(見本を見ながら)

- 図面を書く(見本を見ながら)

で繰り返していました。

38枚目?

模試を受ける前に、見本なしの本番形式で書きました。

38枚目?のメモ。↓

はじめてエスキス→図面を見本無しでやった。「80点くらいだと思う」

沢山練習したおかげか、割りとできているようです。

ただ独学なので周りと比べて書けているのかが分からず、安心できていないというか、不安しかありませんでした。

※模試に関しては、「二級建築士の製図「模試」を受けるメリット3つ【必ず受けよう】」でまとめています。

47枚目

模試を終え、今までの課題を全て本番形式で書いていきました。

本番の二日前、最後に書いた図面です。

47枚目の平面図。↓

もちろん、一切見本を見ずに、本番形式で書いています。

ただ初めての問題ではなく、もう7回ほど写した課題です。

何度もなんども同じ図面を書くのが、ぼくに合ったやり方でした。

この2日後に本試験で、あまりミスなく書けて、無事合格することができました。

※具体的な勉強方法は、「【独学】二級建築士の勉強方法【製図編】」で解説しています。

結論:書けば書くほど、合格に近づく

ぼくは47枚書いて、合格しました。

しかし、「◯◯枚書けば合格できるぞ!」と言う気はありません。

なぜなら一年目はネットで見た「30枚書けば合格できる」という情報通りに30枚書き、不合格だったからです。

※その情報を恨んでいるわけではなく、むしろ指標になったので感謝しています。

ただ、これだけは断言できます。↓

書けば書くほど、合格率が上がります。

沢山失敗して、どれが間違いなのか、どれが正しいのか分かるたびに成長していきます。

その試行錯誤の数が多いほど、合格する確率は上がるでしょう。

なので、練習量を増やしましょう!

資格の勉強は、才能なんてほぼ関係ないです。普通の人は、今まで積み重ねてきた練習量だけだと思います。

少ない枚数で合格する方法:資格学校、通信講座を利用する

ただ、ここまで読んで、

「まあ47枚書けば合格できたのか…、いやそんなに書く時間は取れないな、、、」

とお悩みの方は多いと思います。

そういう方は、資格学校や通信講座を利用するのがおすすめ。

独学で製図はやはり厳しいです。

添削基準が分からないので、もうなにが正しいのかわからず進むことになります。

その点、資格学校や通信講座を利用すれば、まちがった方向へ進んでいるときに指摘してくれます。

なので意味のない製図をする可能性がグッと減り、もっと少ない枚数で合格できるでしょう。

資格学校に通うのがベストですが、高額な上に通学時間もかかるので厳しめ。

そこで通信講座をおすすめします。

通信講座なら、資格学校に比べてコストは数分の一に、そして通学時間も省けます。

もし興味があれば、「【合格者が選ぶ】二級建築士「製図だけ」の通信講座おすすめ5選」をご覧ください。合格者目線で、おすすめをまとめています。

まとめ

最後にまとめます。↓

- ぼくは47枚書いて、二級建築士に合格した。

- 書けば書くほど、合格に近づく。

- 資格学校や通信講座を利用すれば、もっと少ない枚数で合格できる。

やはり練習量が大事だと思います。

なので「〇〇枚書けば合格できるだろう!」ではなく、できるだけ時間を割いて、一枚でも多くの図面を書いていくことをおすすめします。

マラソンで言うと、ゴールが見えてきたからといって足を緩めるのではなく、最後まで全力で走り切る感じです。

がんばっていきましょう。それでは。