こんにちは!くりです。

ぼくは独学で二級建築士の製図に合格しました。

大学ではほとんど製図をしていないので、ほぼ知識ゼロからの出発です。

勉強を始めた時は、とにかく不安と心配でいっぱいでしたが、無事合格することができました。

ちなみに1年目は不合格、2年目で合格しています。

失敗したときの原因を含めつつ、

二級建築士の製図独学勉強法

を紹介します。

※ぼくはフリーランスで時間の余裕がある感じです。あくまでも参考程度でお願いします。

この記事は、「【独学】二級建築士の勉強法【製図編】」を書いていきます。

目次

二級建築士「製図」の基本情報

二級建築士の製図は、学科を突破した人のみ受けることができる試験です。

毎年9月上旬に行われます。

学科試験が終わってからは、2ヶ月と数日しかありません。

その短い期間で、「合格基準を超える製図」ができるようになる必要があります。

※もちろん学科と並行して製図の勉強をすれば、その分有利です。

試験時間

試験時間は5時間です。

5時間座ったまま頭をフル回転し、ひたすら線を引いていきます。

11時スタートなので、昼ごはんも食べられません。(なので試験前に食べる)

こんな特殊な試験は、建築士くらいでしょう。

※出典:試験について (3)試験日・時間割|公益財団法人 建築技術教育普及センター

採点基準

製図の採点は、結果のみ知ることができます。

以下の4種類に分けられます。↓

| ランクⅠ | 「知識及び技能」を有するもの |

| ランクⅡ | 「知識及び技能」が不足しているもの |

| ランクⅢ | 「知識及び技能」が著しく不足しているもの |

| ランクⅣ | 設計条件・要求図書に対する重大な不適合に該当するもの |

ランクⅠのみが合格、それ以外は不合格です。

※出典:令和4年二級建築士試験 「設計製図の試験」の合否判定基準等について|公益財団法人 建築技術教育普及センター

ちなみにぼくは、

- 一年目:ランクⅢで不合格

- 二年目:ランクⅠで合格

になりました。

表を見るとわかりますが、うまく製図をするというより、

二級建築士として最低限の知識&技能を身に着けているか

を見られていると思います。

合格率

過去5年の「製図の合格率」は以下のとおりです。

| 2023年 | 49.9% |

| 2022年 | 52.5% |

| 2021年 | 48.6% |

| 2020年 | 53.1% |

| 2019年 | 46.3% |

※出典:過去5年間の二級建築士試験結果データ|公益財団法人 建築技術教育普及センター

例年約50%、2人に一人が合格しています。

こう見ると「へぇー、意外と行けそうじゃん」と思いますが、学科を突破してる真面目な方のみ受けている試験です。

その中で2人に一人は振り落とされる、そこそこ厳しい戦いになります。

ちなみにぼくが初めて受けた年には、RC造の ”地面の傾斜” というサプライズが出て、対応しきれずに不合格でした。

「地面の傾斜って、なんだよ、、、年一でしか受けられないんだからベーシックな問題を出してくれよ…」

と不満に思っていましたが、上位約50%は合格しているので、ただの実力不足でした。

もちろん、その逆もしかりです。

二級建築士「製図」の独学勉強方法

ここからは実際にぼくが行った、二級建築士「製図」の勉強方法を解説していきます。

この勉強方法で、ぼくは合格できました。

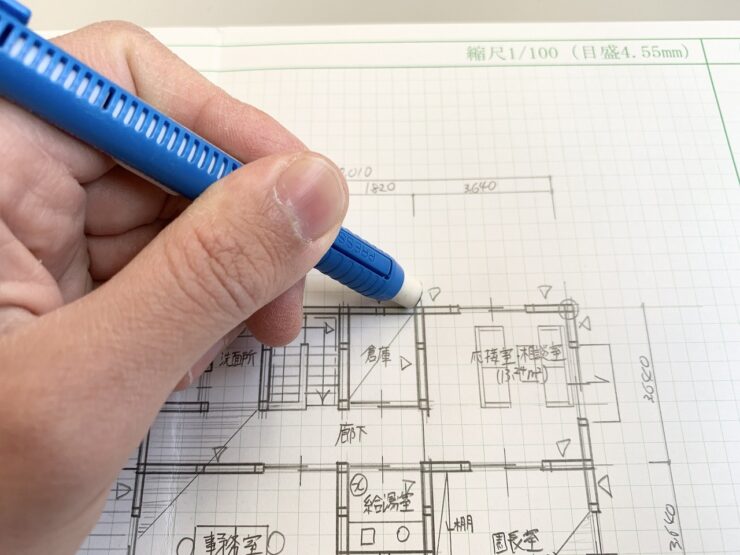

1.「設計製図テキスト」を7周する

製図の勉強に入る前に、ネットで情報収集をしました。

そこで多くの方におすすめされていたのは、「総合資格学院 設計製図テキスト」です。

この参考書には、製図の書き方が書いてあります。

- 木造

- RC造

- 鉄骨造

の3種類が載っていて、自身が受ける年の問題に合わせて使います。

ちなみに、本試験は「木造→木造→RC造」のサイクルで繰り返されています。

ぼくは一年目はRC造、二年目は木造でした。

2種類ともこの参考書に載っていたので、買い直さなくてすみました。値段が少々高いですが、3種類も載っていてお得です。

あと受けるのに必要な情報(製図する流れ、エスキスの方法など)が書いてあります。

個人的に、とてもクオリティの高いテキストだと思います。

- 持ち物など基本から解説

- 「線1本の書き方」をカラーで解説

- 見本をまねるだけで習得できる

まさに資格学校のテキスト。少しお高めですが、内容からするとむしろ安いなと。

独学ならこの一冊が必要です。↓

この参考書に載っている書き方で、同じものを7周してください。

※ぼくは時間があったので、11周しました。

最初は、かなり時間が掛かります。

ぼくも1枚書き上げるのに、3日位かかり、

「これ、本当に独学でいけるのか…?」

と絶望しました。

しかし、試験が終わったので言えます。

書けば書くほど、書くのが早くなります。

なのではじめが一番時間がかかります。諦めずに、コツコツと書き続けてください。

※使う製図道具は、「【保存版】二級建築士で使う「製図道具」まとめ」でまとめています。

ポイント:深く考えない

ここで一つポイントがあります。

とにかく深く考えない

ことです。

ぼくがはじめたとき、

「この線、何を表しているんだ?」

「なんで太線なんだろう?」

と頭がはてなだらけでした。

しかし、考えるだけムダです。初学者が考えても、理解できることはありません。

そして考えても、ただ時間が過ぎるだけです。

例えば、スイッチを押すと電気はつきますが、「なぜ電気がつくのだろう?」と考えても答えはでないですね。

これと同じです。

ぼくは考えすぎて、時間をムダにしてしまいました。

今だからわかりますが、練習量が増えればふえるほど、勝手に理解度も増していきます。

その時に理解できれば十分。

なので、何度なんども書いて、手に覚えさせて、本番で再現するだけでオッケーです。

製図用紙はこちらを使います。↓

※2024年度はおそらく鉄筋コンクリート造になります。

独学者が製図用紙を手に入れる方法は、おそらくこれ一つです。

本番同様の紙が使われていて、当日も慣れた練習と同じように書くことができました。

ちなみにぼくははじめケチろうとして、ネットから印刷したものを使っていました。

しかしなぜかマス目と定規が合わずに、

「製図の定規って特殊なのか?それともいつもと違う測り方なの?」

と悩んでしまいました。

3日ほど絶望したのち、それでも分からず、ついに製図用紙を買いました。

まあ、印刷したときに少し縮小されてしまっただけなんですけど…。

こんなムダな時間は必要ないので笑、普通に製図用紙を買いましょう。

↑ こんなムダな悩みは、製図独学でたくさんあります。なのでそれに惑わされず、「まあいつか分かるだろw」みたいなモチベーションで書き続けてください。

2.「設計製図課題集」をとにかく書き写す

製図の書き方がわかり始めたときに、課題集に移ります。

次は、「総合資格学院 設計製図課題集」です。

毎年6月頃、二級建築士製図の課題が発表されます。

ぼくの時は、「保育所」でした。

その後1ヶ月ほどで「保育所」の課題集が各社から発売されます。

ぼくは総合資格学院の課題集を選びました。こちらも独学者の定番です。

※課題発表後に、そのテーマに沿うものが発売されます。

この課題集を、とにかく書き写します。

課題は5つ収録されています。

※この本に「折りたたまれたA2の紙」が付属しています。課題5枚と図面5枚です。

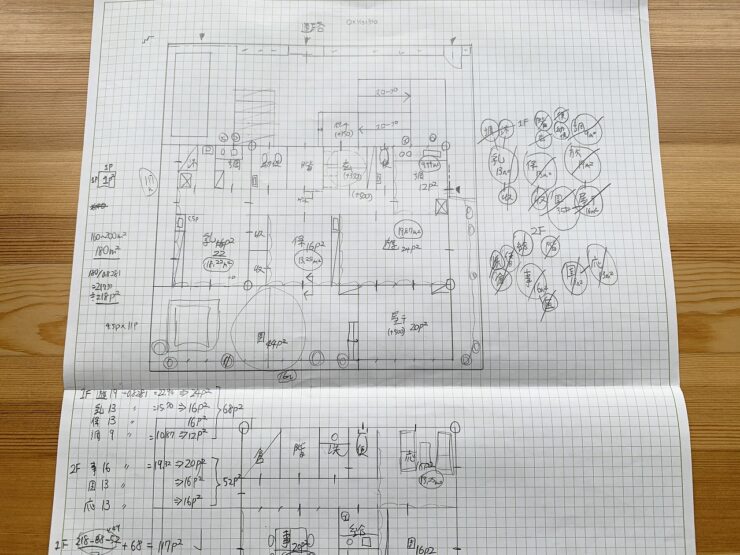

ぼくは7周ずつ書き写すことを目標としました。

それでも時間が足りず、結果的に

- 課題①:8周

- 課題②:8周

- 課題③:8周

- 課題④: 3周

- 課題⑤:8周

という枚数を書き写すことができました。(本番同様に見本なしで書いたものも含む)

順番的には、

- 課題①を7周

- 課題②を7周

- 課題③を7周

- 課題⑤を7周

- 課題④を2周

- 模試(1枚)

- 課題①を何も見ずに1周

- 課題②を何も見ずに1周

- 課題③を何も見ずに1周

- 課題④を何も見ずに1周

- 課題⑤を何も見ずに1周

- ☆本番☆

という流れです。

関連記事:二級建築士の製図、何枚かけば合格できる?【ぼくは47枚書いた】

※働きながらで一年目の方がここまで書くのは、時間的に厳しいと思います。

なので、

一年目に全力でやって受かったら儲けもの、二年目で必ず合格する

という感じでやったほうがいいと思います。

一年目で受かる人は本当にすごいです。ぼくには無理でした。

なので、自分のペースを守って、合格を目指しました。

※資格学校や通信講座を利用する方は、全力で一年目で合格を目指しましょう。

二級建築士の製図は、3回チャンス(学科免除)があります。

裏を返せば、

「一年目で受からなくても、次できればいいんだよ」

と建築センターが言ってるようなもの。

話が脱線しそうなので、「二級建築士の製図試験、落ちてました…(追記:2年目で合格しました!)」で少し解説しています。

ポイント1:少しずつ見本なしで書く

課題集の書き写しが進み、すらすらと製図ができてくると思います。

そこで、少しずつ見本なしで書いていきましょう。

- 一切見本を見ないのではなく、

- 得意な図だけ見ないようにすると、

- ストレスなくできます。

ぼくは立面図が比較的に書けたので、はじめはそこだけ見本を見ないようにしました。

本番(模試)までに何も見ずに書ければいいので、焦る必要はありません。

焦って見本なしで書いて、「全然できないじゃん…」みたいに心が折れてしまうと元も子もないです。

なので、自分のペースを守りつつ、コツコツ進めることが大切です。

※音楽やオーディオブックを聞きながら、リラックスしつつ製図するのがおすすめ。↓

ポイント2:エスキスを始める

製図が安定してきたら、エスキスも始めましょう。

はじめは図面を見ながら、エスキスを書いて練習します。

できるようになったら、課題文だけを見て、エスキスを書いていきます。

エスキス用紙はこちら。↓

※2024年度はおそらく鉄筋コンクリート造になります。

ぼくは本番までに、18枚ほどエスキスを書きました。

けれどこれでも苦手だったので、もっと練習すればよかったなと思っています。

エスキスも書けば書くほど、得意になります。

3.模試を受ける

模試は必ず受けましょう。

現在は日建学院が、本番1週間前に模試を行ってくれます。

模試を受けると、目標が模試に設定できます。

なので、本番では「今までの練習+模試の反省」で勝負できます。

模試なしで本番を迎えてしまうと、自分の苦手が分からずに特攻することになります。

それを避けるために、できるだけ受けることをおすすめします。

ちなみにぼくは、

- 一年目に模試なしで本番で失敗し、

- 二年目は模試を受けて、成功しました。

模試の効果は絶大です。

詳しくは、こちらの記事で解説しています。↓

・二級建築士の製図「模試」を受けるメリット3つ【必ず受けよう】

その他疑問

この勉強法で、想定される疑問に答えてみます。(というか、当時ぼくが抱いていた疑問)

課題集は何冊もやったほうがいいの?

A.何冊もやる必要はありません。

ぼくは1冊を何度もなんども繰り返す方法でいけました。

ただ、これは本当に人によります。

ネットを見ても、

3冊の課題集を買い、すべてを2~3周する方法

で合格している人が結構います。

ぼくもその方法をマネするか考えました。

ですが、その方法で上手くいったことがないので辞めました。

すべてをつまみ食いして、理解出来るようになることは、頭の優れた人しかできない気がします。

自分に合った方法を選びましょう。

本当に製図独学でも受かるの?

A.受かります。

ぼくが証明です。

ただ、人に独学を勧めるかというと、、、ちょっと微妙だなと。

二級建築士の製図は、簡単に◯✕で判断できないので、一人でやるにはかなり無理がありました。

なので資格学校や通信講座を利用して、無理なく合格を目指すのが良いと思います。

指導者がいると迷う時間を省くことができて、製図も少ない枚数で合格できます。

ただ当時のぼくと同じように、とんでもなく金銭的余裕が無い方は独学でがんばりましょう!

しかし、「まあちょっとくらい未来のために投資できるよ」という方は、ぜひ資格学校や通信講座を利用することをおすすめします。

そして全力で合格を狙ってください。

落ちたら来年、というのは結構キツイです。(経験談)

こちらにおすすめの通信講座をまとめました。興味のある方はご覧ください。↓

・【合格者が選ぶ】二級建築士「製図だけ」の通信講座おすすめ5選

まとめ

この記事は、「【独学】二級建築士の勉強方法【製図編】」を書きました。

製図はとにかく書き写すことがポイントです。

そして細かいことを深く考えないのも大切。

書けば書くほど、早く書けて、理解度も増します。

とはいえ、焦りは禁物。

自分のペースを守りつつ、焦らずコツコツ進めていきましょう。

※2024年度はおそらく鉄筋コンクリート造になります。