こんにちは!二級建築士合格者のくりです。

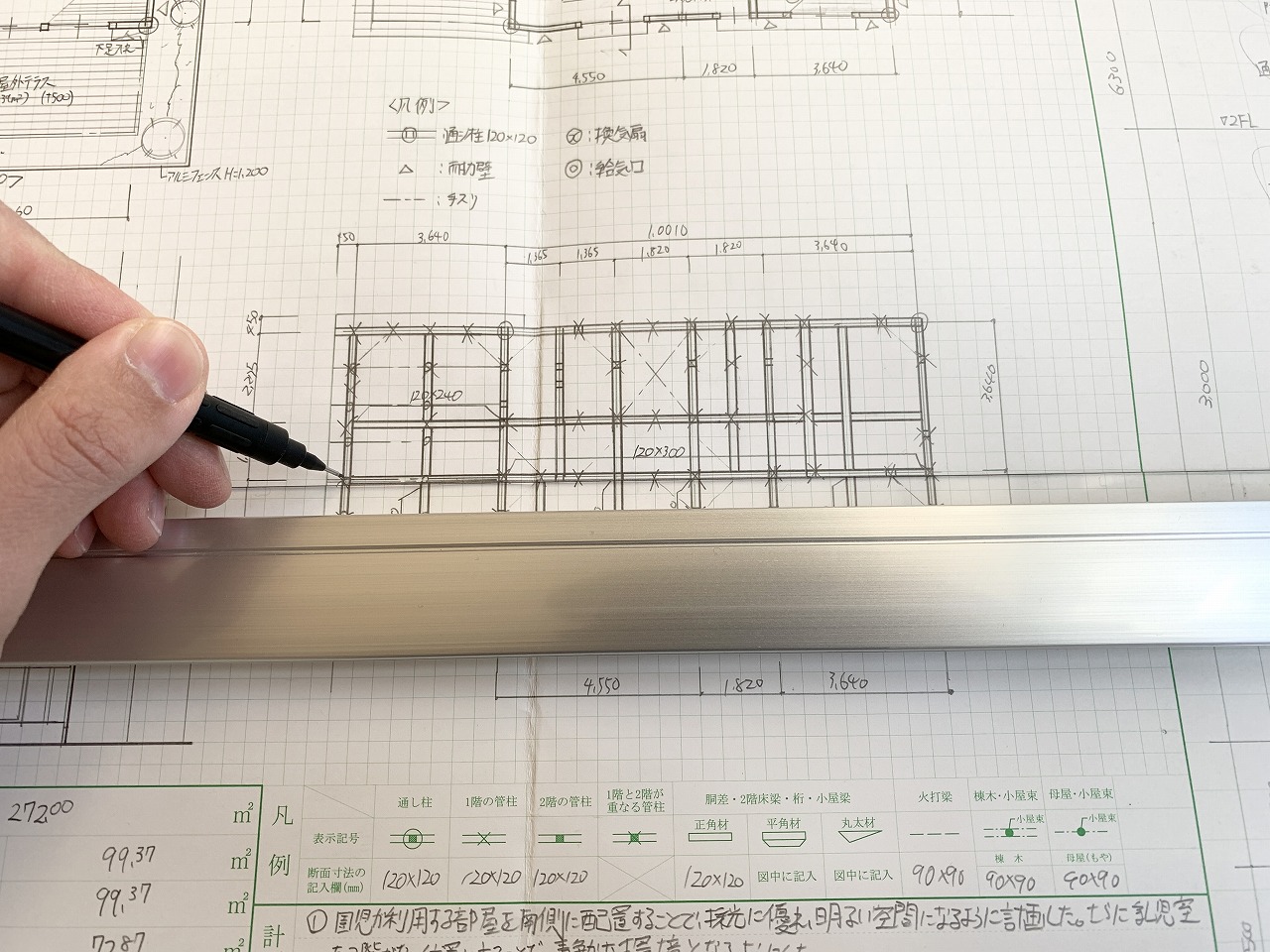

ぼくも平行定規を使い何十枚と図面を書いて、無事合格しました。

※製図板はただの板で、それに動く定規がついたものを平行定規と言います。

しかし、平行定規にも色々な種類があり、選ぶのに迷ってしまいます。

そこでここでは、特徴別にまとめました。↓

- 定番・ベーシック

- オシャレ

- 軽量

- 全部入り

- 安い

あと、合格できたぼくが使っていたものも紹介します。

二級建築士の製図試験で使う、A2平行定規選びの参考になれば幸いです。

この記事は、「【合格者が選ぶ】二級建築士試験で使えるA2平行定規おすすめ7選(製図板)」を書いていきます。

※先に言うと、コクヨの平行定規を使って合格しました。基本的に、これを選べば間違いなしです。↓

目次

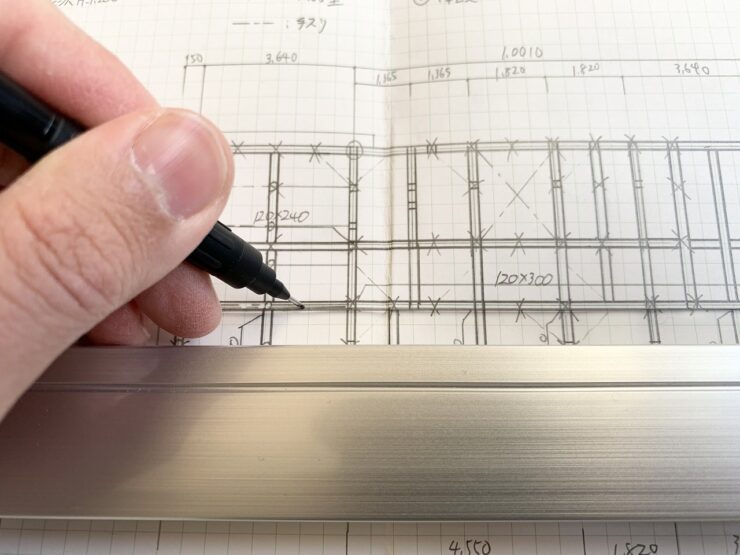

平行定規の使い方

まずは平行定規の基本的な使い方を説明します。

二級建築士製図試験の当日も、この流れでセットします。

- STEP

机に平行定規をセットします。

- STEP

製図用紙をセットします。

- STEP

付属マグネットか、ドラフティングテープで固定します。

- STEP

サイドのロックを緩め、定規部分を動くようにします。

- STEP

製図用紙の線と定規部分を合わせ、ロックします。

- STEP

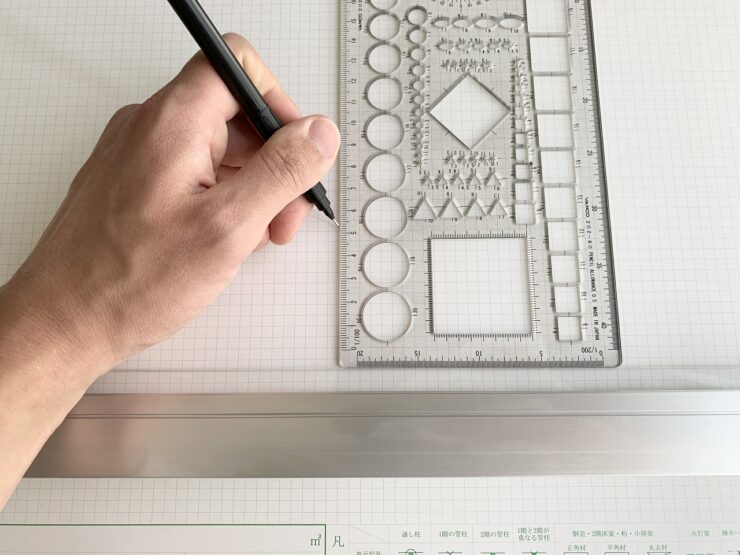

横に線を引けるようになります。

- STEP

縦の線は、テンプレートなどを利用します。

以上、平行定規の使い方でした。

初めは難しいですが、慣れてくればササッとセットできるようになります。

二級建築士試験で使える平行定規の選び方

次は平行定規の選び方を解説します。

ただ正直、選び方は、

特になし

です。

強いて言うなら、「有名メーカーのものを選ぶ」くらいです。

製図試験を独学で合格した経験から思うに、

製図の練習量を重要度100とすると、平行定規選びの重要度は0.5です。

- 製図の練習量:重要度100

- 平行定規選び:重要度0.5

なので平行定規を早く手に入れて、すぐに製図の練習をすることが合格への近道です。

少なくとも、「この平行定規を選んだから失敗した」という意見は聞いたことがありません。

有名メーカーの物を選べば間違いないです。

サクッと手に入れて、早く製図の練習に移りましょう。

選ぶ際の注意点3つ

ただし、3つの注意点があります。↓

- 特殊な平行定規は選ばない

- 中古品は避ける

- 学科試験中に購入する

1.特殊な平行定規は選ばない

斜めの線が書けたり、自由の伸び縮みするなど、特殊な平行定規はNGなので選ばないようにしましょう。

※出典:「設計製図の試験」において使用が認められる平行定規と型板について.pdf|公益財団法人 建築技術教育普及センター

なおここで紹介しているものは全て、試験に対応しているシンプルな平行定規です。

2.中古品は避ける

中古品は、

- 変な癖がついていたり、

- 試験当日運悪く壊れる可能性がある

などギャンブル過ぎるので、避けるのが賢明かなと。

ぼくも人の平行定規を使ったことがあるのですが、変な癖がついていたり、欠けた部分にシャーペンが引っかかるなど、小さなストレスが度々ありました。

それならば「新品を買って受かったら売る」方が良いと思います。

3.学科試験中に購入する

あと学科が終わるとみんな一斉に買います。

なので、売り切れが続出します。

平行定規ではないのですが、ぼくもテキストを学科後に買おうとしていました。

そして終了後買おうとすると、すでに売り切れ、再入荷までの1週間も手がつけられない状態になりました。

「ただでさえ製図までの期間が短いのに、、、」とかなり歯痒い思いをしました。

ということで、試験を申し込んだ時点で買うことをおすすめします。

平行定規があれば、「絶対に学科受かって、製図やるぞ…!」とモチベーションも上がります。

二級建築士試験で使えるA2平行定規おすすめ7選(製図板)

ここから、二級建築士試験で使える平行定規おすすめ7選をご紹介します。

ここで紹介するものには全て、持ち運ぶためのキャリングケースが付いています。

比較表はこちら。↓(名称をタップすると、Amazonの詳細ページを見られます)

| No. | 名称 | 重さ | カラー | 値段 | 分類 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | コクヨ トレイザー | 約3.4kg | シルバー | 約3.2万円 | 定番・ベーシック |

| 2 | ステッドラー 平行定規 | 約3.2kg | シルバー | 約3万円 | 定番・ベーシック |

| 3 | 武藤工業 平行定規 | 約3.1kg | 黒 | 約3.6万円 | オシャレ |

| 4 | マックス 平行定規 | 約2.8kg | シルバー | 約3.3万円 | 軽量 |

| 5 | 武藤工業 平行定規 UT-06 | 約2.9kg | 黒 | 約4.4万円 | 軽量 |

| 6 | ドラパス 平行定規セット | 約3.0kg | シルバー | 約4.2万円(セット価格) | 全部入り |

| 7 | ドラパス 平行定規 | 約3.0kg | シルバー | 約2.9万円 | 安い |

※値段は記事作成時点のAmazon価格。

定番・ベーシック

コクヨ|トレイザー 平行定規 マグネット製図板 A2

コクヨのA2平行定規。

ぼくが使っていた平行定規です。

平行定規を選ぶ時、

「まあ日本メーカーのコクヨなら間違いないだろう」

と思って買いました。

重量は3.4kgと、少し重めです。

ただルンバで何度か倒してしまい、そのたびに「ガシャーン」となっていたのですが、不具合なく使っていました。

少し重い分、頑丈なのかもしれません。

そしてこの平行定規で何十枚と図面を書き、無事合格しました。

ぼくの相棒です。感謝感謝。

基本的に、これを買っておけば間違いなしです。↓

ステッドラー|平行定規 A2 マルスライナー 960

ドイツブランド「ステッドラー」が発売する、A2平行定規。

試験会場でよく見かけました。

こちらも大人気の製図板です。

本体3.2kgで、コクヨのものより0.2kg軽いです。

オシャレ

武藤工業|平行定規 ライナーボード

武藤工業が販売する、A2平行定規 ライナーボード。

シングルベルトで動かすので、精度の高い図面を書くことができます。

この黒いスタイリッシュな平行定規も、試験会場でよく見かけました。

1年間のメーカー保証もあるのが嬉しいポイント。

軽量

マックス|定規 平行定規 軽量タイプ A2サイズ

マックスの軽量A2サイズ平行定規です。

本体は2.8kg。なんと3kgを切っています。

製図板は、製図学校・模試・本番などでよく持ち運ぶことになります。

そこで結構肩に負担がかかるんですよね…。

しかしこの軽量タイプなら、ライバルより体力を消耗せずに済みます笑。

家でも机にセットするときに必ず動かすので、軽いほうがいいですね。

武藤工業|平行定規 ライナーボード UT-06 A2サイズ

武藤工業の平行定規 ライナーボード A2サイズ。

ワイヤー・プリーを使い、0.2kgの軽量化に成功しています。

少しお高めですが、本体2.9kgと3kgを切っています。

全部入り

ドラパス|A2平行定規+製図用具セット

ドラパスのA2平行定規と製図用具セット。

平行定規のほかに、試験で使える製図道具がセットになっています。

「色々選ぶのがめんどくさい、早く図面書きたいな!」

と思っている方におすすめです。

安い

ドラパス|A2平行定規

ドラパスのA2平行定規。

ほかの平行定規と比べる、格安で手に入ります。

もちろん建築士試験に対応しています。

二級建築士試験で使える平行定規おすすめ7選 まとめ

この記事は、「【合格者が選ぶ】二級建築士試験で使えるA2平行定規おすすめ7選(製図板)」を書きました。

平行定規にも、色々な種類があります。

正直価格は高いですが、

- 二級建築士を取ることができ、

- さらに一級建築士にも使える、

と考えたら、損する買い物ではないなと。

もし迷ったら、コクヨの平行定規を選べばオッケーです。

ぼくが使って合格できた平行定規なので。

以上です。応援しています!

比較表はこちら。↓

| No. | 名称 | 重さ | カラー | 値段 | 分類 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | コクヨ トレイザー | 約3.4kg | シルバー | 約3.2万円 | 定番・ベーシック |

| 2 | ステッドラー 平行定規 | 約3.2kg | シルバー | 約3万円 | 定番・ベーシック |

| 3 | 武藤工業 平行定規 | 約3.1kg | 黒 | 約3.6万円 | オシャレ |

| 4 | マックス 平行定規 | 約2.8kg | シルバー | 約3.3万円 | 軽量 |

| 5 | 武藤工業 平行定規 UT-06 | 約2.9kg | 黒 | 約4.4万円 | 軽量 |

| 6 | ドラパス 平行定規セット | 約3.0kg | シルバー | 約4.2万円(セット価格) | 全部入り |

| 7 | ドラパス 平行定規 | 約3.0kg | シルバー | 約2.9万円 | 安い |