こんにちは!くりです。

ぼくは独学で学科を突破しました。

法規は一番得点をとることができ、本番では22点(25点中)でした。

しかし得意というわけではなく、勉強を始めたのも6月からです。(ぼくは時間のあるフリーランス)

それでも高得点が取れたので、ここのその時の勉強方法をまとめてみます。

なお、計画・構造・施工は別でまとめています。↓

この記事は、「【独学】二級建築士の勉強方法【法規編】」を書いていきます。

目次

二級建築士の法規とは?基本知識まとめ

まずは簡単に「法規」のおさらいをします。

二級建築士の学科は、

- 計画

- 法規

- 構造

- 施工

の4つに分かれています。

そして試験時間は、

- 計画+法規:計3時間

- 構造+施工:計3時間

になります。

つまり3時間以内で「計画と法規」をこなします。

※出典:出題科目、出題数等|公益財団法人 建築技術教育普及センター

法規で取るべき得点

学科のそれぞれの得点は、以下のとおり。↓

- 計画:25点

- 法規:25点

- 構造:25点

- 施工:25点

全部で100点満点です。

学科を突破するには、以下の得点が必要です。

- 合計60点以上

- 各科目13点以上

4科目の合計が60点以上かつ、それぞれが13点以上を取らなければいけません。

※出典:令和4年「学科の試験」の合格基準点等について.pdf|公益財団法人 建築技術教育普及センター

ここまで読んだら、

「じゃあ60÷4=15で、法規は15点取ればいいんだね~」

と思うかもしれません。

ぼくも初めはそう思っていました。

しかし!法規は特殊な科目なので事情は変わります。

法規は法令集を持ち込むことができます。

全力でやれば満点を取ることも可能です。

なので、法規は満点を取る気持ちで望みましょう。

ぼくは施工が苦手だったので、「法規でカバーするようにしよう」と思っていました。

そして施工15点、法規22点と思った通りになりました。

ただ、一つ注意なのが、

法令集持ち込みOKなために、油断する人が結構いる

ということ。

法規を軽視し、法規のみ基準点を取れずに落ちる、という方を結構見ました。

なので油断せずに全力で取り組みましょう。

法規を学ぶ前に知りたい注意点

次は、ぼくが法規を学ぶ前に知りたかった、注意点をまとめてみます。

1.過去問だけでオッケー

まず法規は、過去問だけで高得点を取ることができます。

はじめて法規の問題を見ると、

「なんだこれ…?漢字多すぎだし、イミフすぎる」

と絶望すると思います。

(ぼくも4月にはじめて法規をみて絶望し、法規は後回しにすることにしました。笑)

絶望した時、こんなことは思わないでください。↓

「なんか裏技とかありそう。他の書籍を買ってみよ」

これはNGです。

時間のムダ。

はっきり言って、法規は過去問を周回すれば超ラクに解ける教科です。

何度もなんども過去問を解いていると、5つの選択肢のうち、法令集を見なくても2択に絞れるようになります。

法規に、

- 「裏ワザ」とか、

- 「合格者しか知らないマル秘テクニック」とかないので、

とにかく過去問を周回してください。

2.線引き、インデックス貼りはすべて行う

ぼくも法規がナゾだった頃、ネットで色々調べてみました。

そこで、

「線引きやインデックス貼りは、よく使うところだけにしよう」

と書いてあるのをよく見ました。

単純なぼくは、

「ほーん、そうなんだ、じゃあそうしよう」

と信じていましたが、これは微妙でした。

いちいち貼るか貼らないか悩むのが、超めんどくさかったです。

「ここは貼ったほうがいいのかな?ここ貼ったら、あそこも貼ったほうがいいよな」

と悩むのは、ストレスが半端なかった。

そこで途中で線引き・インデックス貼りをすべて行ったところ、ストレスがだいぶ減りました。

ネットでよく見た、

「インデックスは邪魔!」

というのも、人によるなと思いました。(むしろ無いとできない)

頭がいい人なら、よく使うところだけでいいかもしれません。

しかしぼくのような凡人なら、線引き・インデックス貼りをすべて行うべきです。

いちいち、

- 線を引くか引かないか

- インデックスを貼るか貼らないか

で悩んでいたら消耗します。

そこで力を使うなら、過去問で一問でも多く解いたほうがお得ですね。

二級建築士の勉強方法【法規編】

ここからは、独学で合格点が取れる法規の勉強方法をまとめてみます。

以下のとおりです。↓

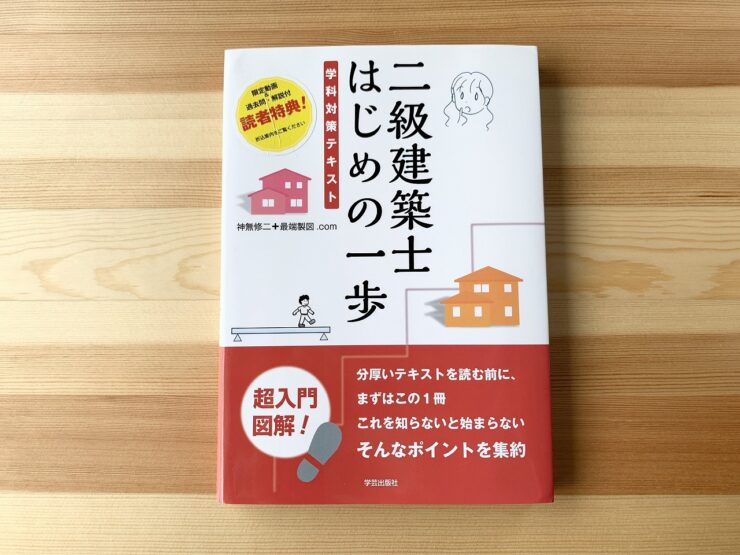

1.「二級建築士 はじめの一歩」を1周読む

まずは、「二級建築士 はじめの一歩」を1回読みます。

この本は、二級建築士の入門書です。独学者のみかた。

法規の部分を1回読んで、「法規とはどういうものか」を把握します。

サラッと流し読みしてください。

じっくり読んでも、どうせ忘れます。

あとは辞書的に使います。

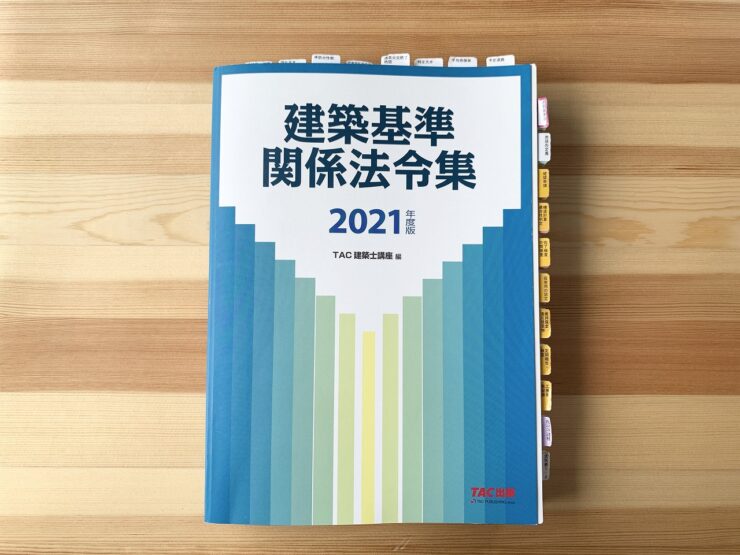

2.法令集の線引きをする

次は、法令集の線引きを行います。

法令集はどれでもいいと思いますが、おすすめはTACの法令集。

TACの法令集のいいところは、

- 線引きの見本がネットで見れる

- 分冊できる

- B5サイズで見やすい

ことです。

ほかの法令集って、線引きの見本を手に入れるのに手間がかかるんですよね。S学院の法令集では、はがきを送らないと手に入らないらしいです。(さらに勧誘の電話が来るらしい)

そんなのめんどくさすぎるので、TACにしましたがこれが大正解。

あとほかの法令集ってぶ厚すぎ…。

ぼくはやる気を削がれる気がします。

TACは比較的薄いので、心理的負担になりません。

2冊のセパレートタイプなので、ページをめくりやすいです。

独学者には、TACの法令集一択だと思います。

関連記事:二級建築士で使える法令集おすすめ5選

線引きを行う

TACの法令集と、線引き用のマーカーが手に入ったら、まずは線引きをしましょう。

参考:TAC 建築基準関係法令集 2024年度版(必要なマーカーも載っています)

見本を見ながら、どんどん線引きを行います。

線引きのポイントは、2つ。

ポイント1つ目は、「関係法令」からやることです。

1ページ目からやると、永遠に終わらない感じがします。そして挫折します。

なのでそれを防ぐため、途中の「関係法令」から線引きをするとストレス軽減できました。

ポイント2つ目は、「一日でやらないこと」です。

ネットで、「線引きは地獄」とよく書かれていましたが、全員1日で終わらそうとしてました。

それはつらすぎます。

ぼくは1週間かけて、線引きを終わらせました。

1日1~2時間、音楽をかけながら、何も考えずにマーカーを引いてました。

計画の問題を解くより、全然ラクです。

3.インデックスを貼る

次はインデックスを貼りましょう。

インデックスとは、ページを開きやすくする目次のシールです。

こちらも、TACのホームページに貼る箇所が見れます。

思ったより時間がかかるので注意です。

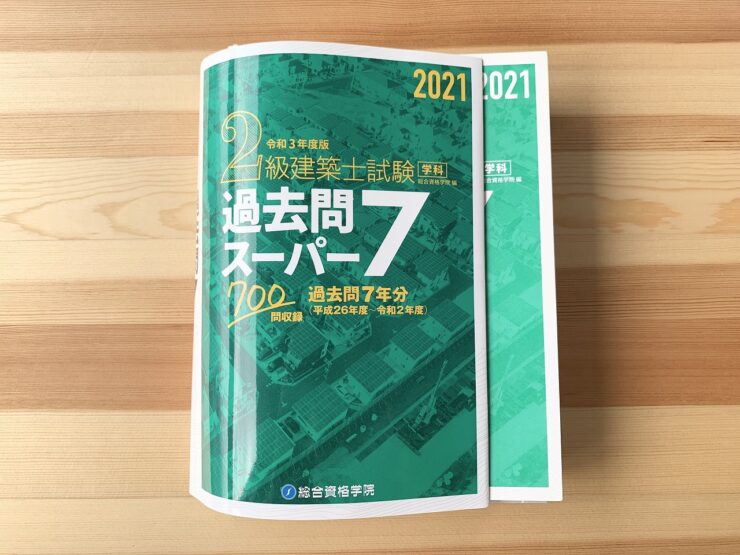

4.過去問を7周する

ここからが本番、過去問を7周しましょう。

ぼくは7年分を7周するつもりでした。しかしハプニングが起きて、5年分7周しかできませんでした。

それでも22点取れたので大丈夫でしたが、7年分やったほうがもっと本番で時間が余ると思います。

5~7年分を、7周すれば合格点は取れるでしょう。

ぼくが使っていた過去問は、総合資格学院のものです。↓

関連記事:二級建築士「学科」の過去問おすすめ4選

ぼくははじめ、答えの写真をとったスマホを上に置いて、答えを見ながら進めてました。

一番初めは、分からなすぎて答えを見ながらでしかできなかったからです。

最初は3問解くだけで、1時間とかかかります。

けれどそこで諦めず、がんばって進めてください。

どんどん、一問にかかる時間が短くなってきます。

法規は高得点を取れる科目。なにより暗記しなくてもいいので、点数が安定します。

こんなラッキー科目を軽視するのはもったいないです。

ちゃんと答えだけではなく、選択肢をすべて、法令集で確認してください。

その積み重ねが、どんどん点数を安定させていきます。

最後の方になると、問題文を読んだだけで、マーカーの色と形が頭に浮かんできました。

この状態になれば、合格点は余裕で取れます。

ポイント:答えをすぐ見る

ポイントが一つあって、それはわからない問題があればすぐに答えを見ることです。

法規は「ぎりできそう」と思わせる科目。

なので自分に失望したくなくて、分からない問題でも、自力で探そうとしてしまいます。

けれどこんなことを繰り返していると、ストレスが蓄積していきます。

それでついに、

「あーあ、法規めんどくさ、持ち込みできるし、あとはなんとかなるでしょ」

と思い本番で11点と、ぎりぎり足切りされる点数をとることになるでしょう。

法規で分からないことがあったら、すぐに答えを見てください。

そしてめんどくさがらず、ちゃんと答えまでの手順通り進めてください。

努力を積み重ねていけば、本番で焦ることはなくなります。

あとは一周ごとに、正の字で数えてました。

7つ貯れば、完了です。

まとめ

この記事は、「【独学】二級建築士の勉強方法【法規編】」を書きました。

最後にまとめます。↓

法規は、いかにストレスなく進められるかが重要だと思います。

ストレスを排除して、高得点を狙いましょう。

以上です。応援しています!

▼この3冊で、法規22点(25点中)取れました。

計画・構造・施工の勉強法はこちら。↓